( 10000+ )

( 10000+ )

商品特色

帶讀者省思「性別平等」「種族歧視」等課題

引導讀者探索「跨越」與「跨界」的普世關懷

口碑嚴選

正品保證

加密付款

7天鑑賞

內容簡介

◎當代關懷性別平等、種族議題、人權教育之文學佳作!

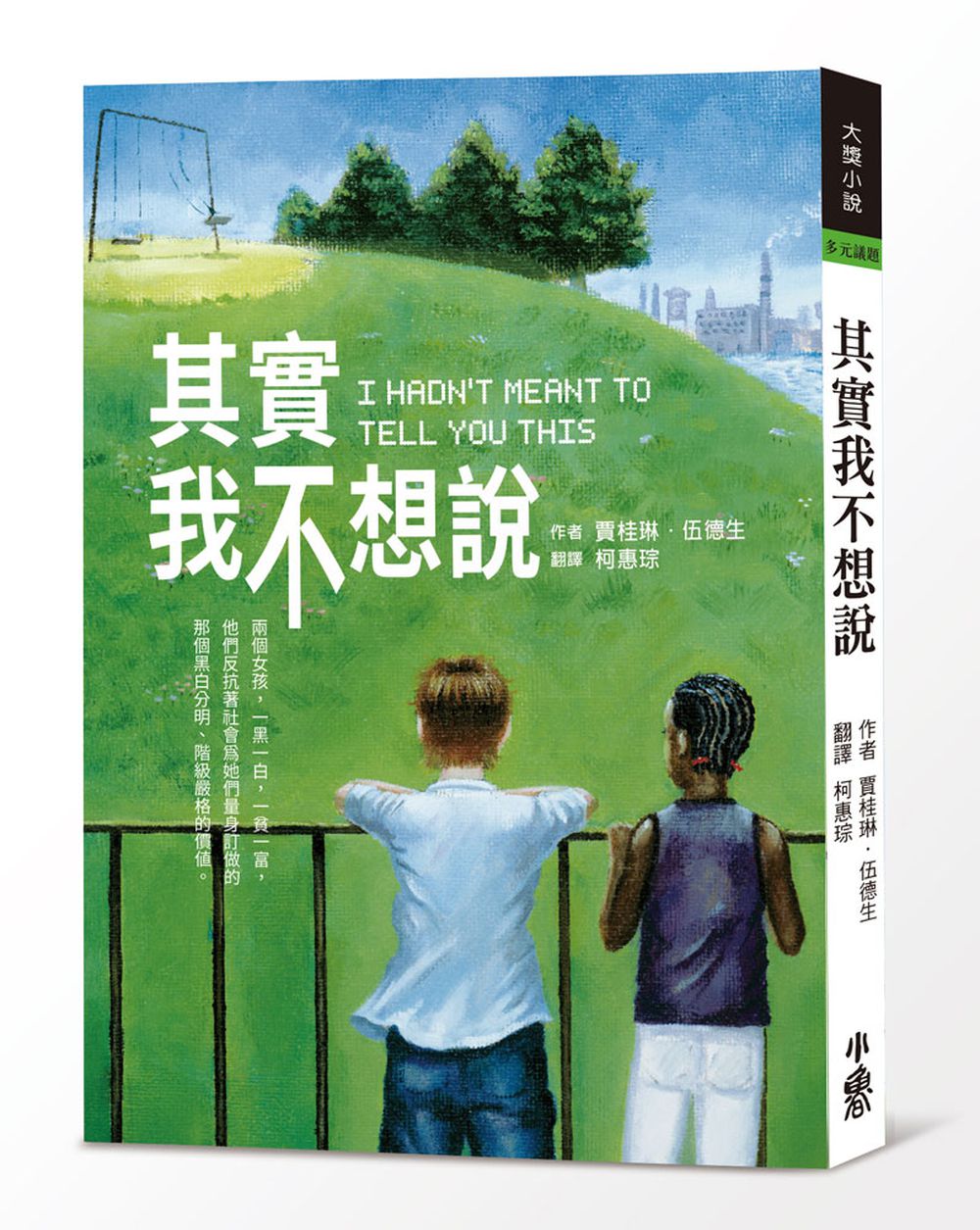

十二歲的黑人女孩梅笠,說了一段深刻於心中的祕密往事——最親密的媽媽突然離她而去,爸爸不再給她溫暖的擁抱,最好的朋友雪莉也漸漸疏離,她失去了前進的方向,整個世界對她來說,似乎是被下了詛咒一般。直到一個白人女孩蕾娜的出現,才有了改變,同樣失去了母親,她們吸引著彼此,而且保守著彼此的祕密……。

兩個女孩,一黑一白,一貧一富,他們反抗著社會為她們量身訂做的那個黑白分明、階級嚴格的價值。一段跨種族的友誼,一場追尋回歸自我的過程就此展開!

本書作者大膽揭示,家庭性侵議題並不囿於(黑白)種族之分,並非某族群限定或處於世界遙遠某處的某些國家與社會所特有;並大聲疾呼別再將「種族歧視」以及家庭暴力乃至家庭性侵害等負面刻板印象視作黑人家庭之「常態」,但也不必以雷娜的白人家庭為例以偏概全。

透過林格倫兒童文學獎、國際安徒生獎等國際大獎得主——賈桂琳.伍德生《其實我不想說》三十年來經典傳世的優質作品,帶領讀者勇於「跨越」與「跨界」黑白書寫的藩籬,追尋普世關懷的價值。

【本書關鍵字】

性別平等、SDGs、種族議題、人權教育、友情、自我成長、生命教育、性侵

【本書資料】

無注音

適讀年齡:11歲以上

【本書特色】

1.透過優質文學作品,帶領讀者省思「性別平等」、「種族歧視」等課題。

作者擅長用故事描繪各類棘手且凝重的社會議題,透過她的巧手將這些極可能成為新聞的事件,變成富含藝術性與文學性且深具震撼力的小說,發人省思。

2.林格倫兒童文學獎、國際安徒生大獎得主,引導讀者深入探索「跨越」與「跨界」的普世關懷。

一部優質作品不會讓我們更加偏激,而是提升讀者的視界,鼓勵讀者勇於「跨越」與「跨界」,包括召喚跨出舒適同溫層的其他同理及更普世之關懷。這正是賈桂琳.伍德生《其實我不想說》三十年來經典傳世的價值。

得獎紀錄

★美國圖書館協會最佳青少年讀物

★美國圖書館協會傑出童書

★科麗塔.史考特.金恩獎

★「好書大家讀」年度好書

★臺北市國小兒童深耕閱讀計畫好書

國外評論

一本縈繞心頭,且富有想像色彩的小說。

——號角圖書雜誌(The Horn Book)

作者將親情的背離、情緒的成熟以及不同膚色之間的友情等主題,巧妙地編織在故事的肌理中,使得本書比一般的「問題小說」更為深沉撼人。

——學校圖書館學報(School Library Journal )

伍德森以熟練的倒敘筆法,將這個蘊含悲傷主題的故事寫得誠懇動人,希望與鼓舞之情貫穿整篇小說。

——出版人週刊(Publisher Weekly)

目次

交換心底的祕密/柯惠琮

這本書是誰寫的?

認識一下故事裡的靈魂人物

序曲

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

第十九章

第二十章

第二十一章

第二十二章

第二十三章

第二十四章

第二十五章

第二十六章

第二十七章

第二十八章

導讀 真的不想說嗎?/葛容均

聽聽他們怎麼讚美這本書

作者簡介

賈桂琳.伍德生Jacqueline Woodson

一九六三年出生於美國俄亥俄州,非裔美籍,目前居住在紐約市。她所關注的觸角多半延伸至社會邊陲,那些跨種族戀情或友誼,伍德生善於用故事描繪各類棘手且凝重的社會議題,透過她的巧手將這些極可能成為新聞的事件,變成富含藝術性與文學性且深具震撼力的小說,用如同呼吸般自然的方式,將故事沉重的內涵,漸次往讀者內心深處推進。

一九九四年創作的《其實我不想說》,於一九九五年榮獲「科麗塔.史考特.金恩獎」。伍德生作品跨小說、詩作、圖畫書,曾榮獲「凱迪克獎」、「紐伯瑞文學獎」、「美國國家圖書獎」、「瑪格麗特.A..愛德華獎」終身成就獎等,二○一八年榮獲「林格倫兒童文學獎」,二○二○年榮獲「國際安徒生大獎」。

譯者簡介

柯惠琮

臺灣大學外文系畢業、美國波士頓西蒙斯大學(Simmons College)兒童文學碩士。翻譯作品有《其實我不想說》、《野地獵歌》、《柑橘與檸檬啊!》(以上皆由小魯文化出版)。

導讀

交換心底的祕密

柯惠琮

《其實我不想說》(I Had’t Meant to Tell You This)是本安靜而誠懇的小說。本書自一九九四年出版以降,讀者的反應卻讓作者賈桂林.伍德生(JacquelineWoodson)怎麼也安靜不起來。首先,她接到來自美國各地的小讀者來信,不斷詢問書中主角梅笠(Marie)和蕾娜(Lena)的黑白友誼何去何從,他們的近況如何等後續性問題,讓伍德生不得不把蕾娜的故事獨立出來,再次提筆寫出「Lena」

(一九九八年出版),以饗欲罷不能的讀者。再來,是來自各地獎項的肯定,讓伍德生更確立自己「說出弱勢者的故事」的創作方向。而兒童文學評論家麥可.卡特(Michael Cart)也在他重要的美國青少年小說史論述「From Romance to Realism」(一九九六年)中,稱許伍德生「將可能演變成新聞報導般的平板故事,巧手變換成藝術性與文學性可觀而深具震撼力的小說。」然而,到底是什麼樣的故事,讓這本短小輕薄的書,悄悄地在小讀者群、評論界,以及伍德生自己的生命中引起這麼大的迴響?

故事的開頭,十二歲的黑人女孩梅笠說了一段她所居住的城市故事。住在那個黑人為中上階層,而白人為中低收入戶的泉溪鎮(Chauncey);與梅笠一向親密的媽媽突然離她而去;爸爸不再給她溫暖的擁抱;最好的朋友雪莉(Sherry)也漸漸令她感到不耐。她似乎失去了前進的方向,整個世界對她來說似乎是被下了詛咒一般,一切都不對勁。

直到一個白人女孩——蕾娜,走進了梅笠的生命。蕾娜衣著襤褸,滿不在乎的氣質,馬上引起學校裡黑人女孩的注目。她的神祕氣息尤其吸引梅笠。蕾娜的神祕氣息來自她與眾不同的個性:她抽菸,她膽敢對學校最受歡迎的女孩頂嘴,她不修邊幅,最慘的是,她還是個不被黑人族群認同的白人。然而在梅笠發現蕾娜的母親在數年前罹患乳癌去世後,她們彷彿找到自己失散的手足。同樣失去母親的傷痛將

彼此的經驗串連,而這場跨種族的友誼就這樣漸漸滋長。

於是,兩個女孩,一黑一白,一富一貧,她們反抗著社會為他們量身訂做的那個黑白分明,階層嚴格的價值。她們藉由探索彼此,從而發現自己,發現身為人的交換心底的祕密本質。她們不顧一切的抗爭,為彼此開發了另一種生存的可能性,並且透過心底祕密的交換,她們各自似乎也完成了一個痛苦的成人儀式。而最後,梅笠選擇以「說自己的故事」的方式,將她與蕾娜的友誼與經歷公諸於世,期望跟她們一樣的少女們不再感到寂寞惶恐,此舉更強化了故事本身的魔力與無遠弗屆的影響力。

伍德生對於女孩的描述可謂精準誠實。少女到了某個年紀,即開始意識到自己身體的變化和存在感,與人有形與無形的接觸都會左右她們的心情,尤其是最親密的人。本書中,兩女孩的祕密就是由這個人人可感知的過程逐漸開展。梅笠誠懇而充滿意象的敘述風格,與她母親自世界各地捎來的明信片裡,斷句不完整但情感豐沛的字句交互穿插於書頁中,使得全書讀來充滿詩的節奏與韻律。

在此,若著墨過多,將破壞讀者享受祕密的權利,以及如讀詩般的樂趣。不如就此打住,讓梅笠以自己的聲音引你進入她們兩個女孩的祕密世界吧!

真的不想說嗎?——《其實我不想說》的叩問

葛容均

若言及現當代非裔美籍代表性作家,那麼絕對少不了賈桂琳.伍德生(一九六三∼迄今),不僅多產並跨文類創作(小說、詩作、圖畫書),榮獲大獎提名(如「國際安徒生獎」;於二○二○年抱得此獎),且頻獲其他重要獎項,包括「凱迪克獎」、「紐伯瑞獎」、「美國國家圖書獎」、「瑪格麗特.A..愛德華獎」(Margaret A. Edwards Award)終身成就獎……,於二○二三年更是勇奪北美「古根漢獎學金」(該獎頒給卓越科學家及傑出藝術創作工作者)。早於一九九五年伍德生便以《其實我不想說》(I Hadn’t Meant to Tell You This)榮獲紀念馬丁.路德.金恩博士與其遺孀科麗塔.史考特.金恩,為非裔美籍兒少創作且多所貢獻的「科麗塔.史考特.金恩獎」(Coretta Scott King Award)榮譽獎。

《其實我不想說》原文英語版於一九九四年問世,即便出版至今已歷經三十年之久,仍是一部值得閱讀的優質作品,甚至可以說,今時今日更值得大小讀者細細品嘗,箇中滋味令人難以忘懷。何以如是說?

首先,人類當代意識與價值觀似乎已多能普及對跨種族、跨國界乃至跨性別和跨物種的重視,然而,人類又很矛盾。倘若僅就跨種族、跨國界、跨性別和跨物種關懷觀察之,恐怕跨物種——簡言為人類對非人類之關懷——相較於其他的「跨(越)」來得容易許多。人類已主宰地球萬事萬物許久,筆者衷心以為,人們不當因求順應「政治正確」加乘「多元文化」之自我慰藉且塑為主流中心化觀點,抑或懼怕被冠上「歧視」之名,才懂得如何「跨(越)」關懷。明白「推己及人」、學會「舉一反三」的道理,那麼閱讀《其實我不想說》這部跨越黑白種族情誼的作品便不會是源於種族與其族裔或國族文化與華人文化不同而無法同理的藉口與問題。

人類其實也很可愛,總有大小人兒能夠持秉普世價值與廣泛關懷,誠如「友誼」。而如何「維繫」友誼、又是「什麼樣」的友誼,為此部作品看似顯而易見,實則刻劃極具詩性般幽微細致的展現。伍德生能夠在三十年前便於此作中大膽敘寫不同於主流刻板印象之黑白層級劃分及歸屬——白,優質層;黑,劣勢群,藉由生活較為優渥的非裔美籍女角梅笠之白人好友蕾娜,剖現「白人垃圾(white trash)」的窘困處境;伍德生坦露在難以忘懷夢靨歷史所見證之種族對立、迫害以及仇恨的同時,黑人於日常中也會歧視、拒斥白人(從梅笠父親到梅笠自幼非裔美籍好友雪莉皆不信任也拒絕與白人打交道可見一斑),此逆轉視角書寫實在難能可貴!

「友誼」說來輕巧,同溫層友誼相較容易,那麼離開同溫層,牴觸舒適圈的情誼又該當如何?黑人女角梅笠與白人女孩雷娜的友誼建立與維繫,期間梅笠在擇友上的內心掙扎與選擇跨越同溫層友誼所需應對的同溫層壓力,這部書寫確為伍德生大膽切入、剖露於世人目光的寫實與提點。

「白人垃圾」的處境不容小覷,「白人垃圾」與底層黑人激烈競爭工作機會與社會位階,「白人垃圾」又是如何被「晉升」之黑人看待與自我看待,伍德生已於梅笠與雷娜的相交過程中,揭示一二。而不論何裔何族,能夠縫合並「跨越」,進而促使彼此發酵共感之軸線,莫過於家庭關係,此為人類能夠同享且共鳴的主題。而伍德生卻早已在此作中揭露家庭性侵議題。「其實我不想說」的究竟為何?

儘管緣由不同,因為同樣失去母親,梅笠與雷娜能夠在共同失去母親的前提下,發展初步友誼。但更進一步、更親密的情誼有時的確需要冒著觸及自己或對方願意裸露更深層、更核心的祕密的風險,例如:父親的擁抱與觸摸又分別意味著什麼?對雷娜而言,父親的觸碰是難以逃避的日常與醜陋的真實:「是真的,梅笠。自從我媽死了以後……」,而梅笠在第一時間拒絕聆聽更多內幕的反應也是真實,知道是一回事,但親耳聆聽好友訴說如此不堪的祕密是難以承受之重:

我知道雷納說的事情,我在書裡曾讀過類似的報導。但是這種事,應該不可能會發生在我認識的人身上,那應該是發生在第三世界國家,或是可憐的異族女孩身上才對。這些女孩應該是住在擁擠的公寓裡,或者是住在美國南部才是。這種事,怎麼可能會發生在俄亥俄州的泉溪鎮呢?怎麼有可能會發生在雷娜——這個跟我一起走路回家,導師時間孩坐在我旁邊的女孩身上呢?怎麼會發生在穿著破舊,頂著不正經笑容,帶著一副堅定而悲傷的眼神的雷娜——我的朋友身上?(節錄於第十四章)

再次,伍德生大膽揭示,家庭性侵議題並不囿於(黑白)種族之分,甚至於此作中,藉由將雷娜設定為一名「白人垃圾」以及筆者前引述之梅笠的反應,提醒大小讀者「房間裡的大象」絕非異域化及他者化的存在,家庭性侵的現實並非某族群限定或處於世界遙遠某處的某些國家與社會所特有。與此同時,伍德生抗拒黑人家庭可能易被貼上貧窮、髒亂、酗酒、家暴、性侵等汙名標記,《其實我不想說》這樣的作品便大聲疾呼著,請別再將「種族歧視」以及家庭暴力乃至家庭性侵害等負面刻板印象視作黑人家庭之「常態」,但也不必以雷娜的白人垃圾家庭為例以偏概全。

一部優質作品不會讓我們更加偏激,而是提升讀者的視界,鼓勵大小讀者勇於「跨越」與「跨界」,包括召喚跨出舒適同溫層的其他同理及更普世之關懷。《其實我不想說》正是這樣的作品,筆者以為,時至今日再回顧此作,興許我們能看見的更多,同理的更深,特別是此作中雷娜無法相信警察和社會體系能夠接住她與妹妹,懼怕通報後的姐妹分離,只能懇求梅笠保守祕密,而雷娜憑藉一己之力帶著妹妹逃離以衝出困境,那麼今時今日不同國別、不同文化、不同種族的許許多多雷娜呢?書末,梅笠迴盪雷娜離開前的最後一句:「我們不都是人嗎?」——這才是伍德生跨越黑白書寫的藩籬,追尋普世關懷的叩問。

內文試閱